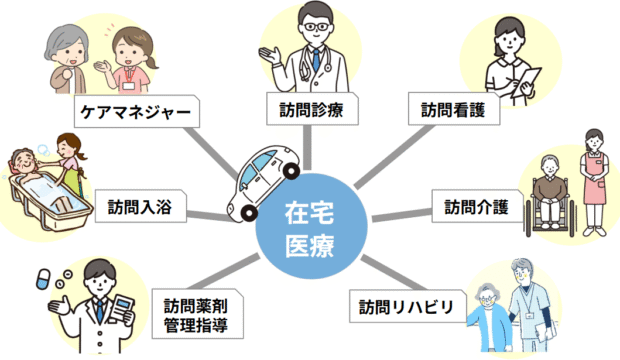

在宅医療の現場では、医師・看護師・事務スタッフなど、さまざまな職種が協力しながら患者さまを支えています。その中で欠かせないのが、「心理的安全性」という考え方です。

心理的安全性とは、職場で自分の意見や疑問を安心して伝えられる状態を指します。たとえば「こうした方が良いのでは?」「ここが少し気になります」といった声を、誰もが気兼ねなく出せる環境のことです。この“声を出しやすい空気”があるかどうかで、チームの成長や医療の質は大きく変わってきます。

心理的安全性を高めることで得られる5つのメリット

1. 意見や提案が出やすくなる

「もっと良い方法があるけれど、言いにくい」という状況が減り、スタッフ一人ひとりが自然と改善提案を出せるようになります。その結果、トラブルの早期発見や業務の効率化につながります。

2. 学び・改善のスピードが上がる

「わからないことをわからないと言える」環境では、知識の共有が進みます。質問が活発になり、スタッフ同士が教え合うことで、チーム全体のスキルが向上します。

3. ストレスが減り、定着率が上がる

安心して意見を言える関係性は、人間関係の緊張を和らげます。「間違えても大丈夫」という信頼感があることで、スタッフが長く働きやすい職場になります。

4. 創造性・自発性が生まれる

自由に発言できる環境では、日々の業務改善や患者対応の工夫が自然に生まれます。管理者だけでは気づけない現場のアイデアが、より良い医療へとつながります。

5. 医療の質が向上する

意見交換が活発になると、情報共有の精度も上がります。その結果、チーム全体で患者さまに提供する医療の質が高まり、より安心できる在宅療養支援を実現できます。

横浜ホームクリニックでの取り組み

当院では、日々のミーティングやチャットツールを通じて、職種を問わず意見を出し合う文化を大切にしています。スタッフ同士の距離が近く、医師・看護師・事務が対等に話し合える環境づくりを意識しています。また、「失敗を責めない」姿勢を共有し、トラブルや課題をチーム全体で解決する風土を育てています。新しく入職したスタッフも早い段階で意見を言いやすく、安心して自分らしく働ける雰囲気づくりを心がけています。

心理的安全性を育むための具体的な実践として、当院では「PDCA日記」という取り組みを導入しています。詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

心理的安全性アンケート

また、スタッフを対象とした、心理的安全性についての匿名アンケートを開始しました。今後、半年に1度実施予定です。第1回の結果は下記の通りとなりました。

| 項目 | 平均点(5点満点) |

|---|---|

| チームの中でミスをしてもたいてい非難されない | 4.0 |

| チームの中で起きている問題に対して、自由に意見を言える。 | 4.0 |

| チームのメンバーは、自分と考えが異なることを理由に、他者を拒絶するようなことはない。 | 4.9 |

| チームにとってリスクのあるチャレンジが許容されている。 | 3.1 |

| チームの他のメンバーに助けを求めることは容易である。 | 4.4 |

| チームメンバーは誰も、他人の仕事を意図的に貶めるような行動はしない。 | 5.0 |

| チームメンバーと一緒に仕事をするとき、自分のスキルと才能が尊重され、活かされていると感じる。 | 4.1 |

今回のアンケート結果から、当院のチームには互いを尊重し、安心して協力できる土台があることが分かりました。意見の違いを理由に否定されることがなく、困ったときには助けを求めやすいと感じているスタッフが多い点は、当院の大きな強みです。一方で、リスクを伴うチャレンジについては、まだ十分に許容されていないと感じている声もありました。今後は「失敗を恐れず挑戦できる雰囲気づくり」を意識し、改善を重ねていきたいと考えています。

まとめ:安心できる職場から、安心できる在宅医療へ

心理的安全性は、単に「仲が良い職場」を意味するものではありません。それは、互いを尊重しながら率直に意見を交わし、より良い医療を目指すチームの強さです。スタッフが安心して働ける環境は、そのまま患者さまやご家族への安心感につながります。横浜ホームクリニックは、これからもチーム全体で信頼関係を育みながら、地域の皆さまに寄り添う在宅医療を提供してまいります。