高血圧は、日本人の3人に1人が抱えていると言われる身近な病気です。症状がないまま進行することも多く、「サイレントキラー(静かな殺し屋)」とも呼ばれています。この記事では、高血圧の基本的な知識から予防法、そして高齢者や通院困難な方に向けた訪問診療の活用方法まで、わかりやすく解説します。

高血圧とは?

血圧とは、心臓が血液を送り出すときに血管にかかる圧力のことです。一般的に、収縮期血圧(上の血圧)が140mmHg以上、または拡張期血圧(下の血圧)が90mmHg以上の状態が続くと、高血圧と診断されます。

高血圧の原因

高血圧の原因は、主に以下のような生活習慣や体質によるものです。

- 塩分の摂りすぎ

- 運動不足

- 肥満

- ストレス

- 遺伝的要因

- 加齢

特に日本人は、塩分を多く含む食文化があるため、高血圧になりやすい傾向があります。

高血圧の症状

高血圧は初期にはほとんど症状がありません。しかし放置すると、以下のような重大な病気を引き起こすことがあります。

- 脳卒中(脳出血・脳梗塞)

- 心筋梗塞

- 心不全

- 腎不全

これらの病気のリスクを下げるためには、早めの診断と継続的な治療が大切です。

高血圧の治療と予防

高血圧の治療は、生活習慣の改善と薬物療法が基本です。

生活習慣の改善

- 減塩(1日6g未満を目標)

- 適度な運動(週3回以上のウォーキングなど)

- 禁煙・節酒

- バランスの取れた食事(野菜・魚中心)

高血圧治療でよく使われるお薬たち

生活習慣の見直しだけでは十分に血圧が下がらない場合、降圧薬が処方されます。薬は自己判断で中止せず、医師の指導のもと継続することが重要です。ここでは、よく使われる代表的な薬剤の種類と特徴を簡単にご紹介します。

カルシウム拮抗薬(Ca拮抗薬)

代表薬:アムロジピン、ニフェジピンなど

血管を広げて血圧を下げる薬です。効果が安定していて、副作用も比較的少ないため、最初の治療薬としてよく使われます。ただ、浮腫(むくみ)が出やすいという特徴があり、その場合には他の種類の降圧薬に変更することがあります。

ACE阻害薬(アンジオテンシン変換酵素阻害薬)

代表薬:エナラプリル、リシノプリルなど

血管を縮めるホルモンの働きをブロックして、血圧を下げる薬です。腎臓を保護する作用もあり、糖尿病や腎臓病のある方に使われることが多いです。空咳(乾いた咳)が出ることがあります。また、副作用として高カリウム血症を引き起こす場合があります。

ARB(アンジオテンシンII受容体拮抗薬)

代表薬:ロサルタン、バルサルタン、テルミサルタンなど

ACE阻害薬と似た働きですが、咳の副作用が少ないのが特徴。同じく腎臓を守る作用があり、糖尿病や慢性腎臓病の方にもよく使われます。ACE阻害薬と同様に、副作用として高カリウム血症を引き起こす場合があります。

利尿薬

代表薬:ヒドロクロロチアジド、トリクロルメチアジドなど

尿の量を増やすことで体内の余分な塩分や水分を排出し、血圧を下げます。高齢の方や、塩分摂取が多めの方に有効です。電解質(カリウムなど)のバランスに注意が必要。

β(ベータ)遮断薬

代表薬:ビソプロロール、カルベジロールなど

心臓の働きを少し抑えて、心拍数と血圧を下げる薬です。心臓病や不整脈のある方に使われることが多いです。気管支喘息のある方には慎重に使います。

α(アルファ)遮断薬

代表薬:ドキサゾシンなど

血管を広げて血圧を下げる薬ですが、他の薬で効果が十分でないときに追加されることが多いです。前立腺肥大を合併している男性に適しています。

お薬は「組み合わせ」がカギ!

高血圧治療では、これらの薬を1種類だけでなく、2~3種類組み合わせて使うことが多くあります。それぞれの薬の特徴を活かして、副作用を抑えながら、より良い効果を出すためです。もちろん、患者さん一人ひとりに合った薬選びが大切なので、「血圧の薬はみんな同じ」というわけではありません。主治医とよく相談しながら、自分に合った治療法を見つけていきましょう。

高血圧と訪問診療

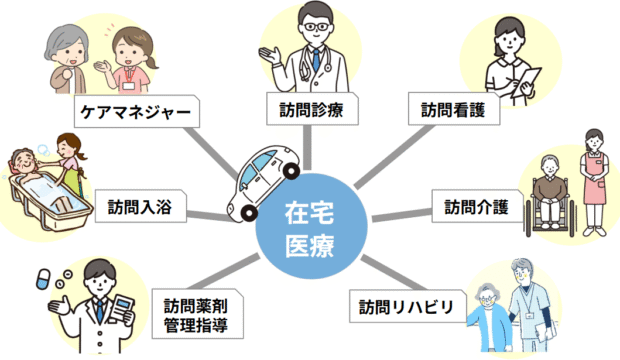

高血圧は長期間にわたり、定期的な管理が必要な病気です。ご高齢で通院が難しい方や、慢性疾患を複数抱えている方には、訪問診療が選択肢となります。

訪問診療でできること

- 定期的な血圧チェック

- お薬の処方・調整

- 食事や生活習慣のアドバイス

- 合併症の早期発見・予防

- 必要に応じた検査や往診

ご自宅でリラックスした環境のもと、医師による診療が受けられるため、ご本人・ご家族ともに安心して治療を続けられます。

まとめ

高血圧は気付きにくい病気ですが、放置すると大きなリスクにつながる可能性があります。まずはご自身の血圧を知ることから始め、生活習慣の見直しや定期的な受診を心がけましょう。もし通院が難しい場合は、訪問診療という選択肢もあります。横浜市内にお住まいで、訪問診療について気になる方は、お気軽に横浜ホームクリニックまでご相談ください。

この記事は、 横浜ホームクリニック 院長 大澤基医師が監修しました。

コメント