当院では、定期的にスタッフによる勉強会を実施しています。今回はキタ看護師が講師となり、「医療安全とコミュニケーション」をテーマに、スタッフ全員がよりスムーズに連携できる環境づくりについて学びました。

ロールプレイを通じた実践的な学び

「人に指示や依頼をする際は、5W1Hを活用しよう」と言うのは簡単ですが…今回の勉強会では、ロールプレイを交えた実践的な学習が取り入れられておりました!スタッフを「依頼する側」と「依頼を受ける側」に分け、架空の例をもとに、どのような伝え方が効果的なのかを体験するというものです。ロールプレイでは医師と事務スタッフの役割を敢えて逆にすることで、互いの立場に立って物事を考える機会となりました。

今後、この演習で学んだ「依頼する際に気を付けるべきこと」「依頼を受ける際に確認すべきポイント」を念頭に置いて業務に取り組みたいですね。

医療安全の基本と実践

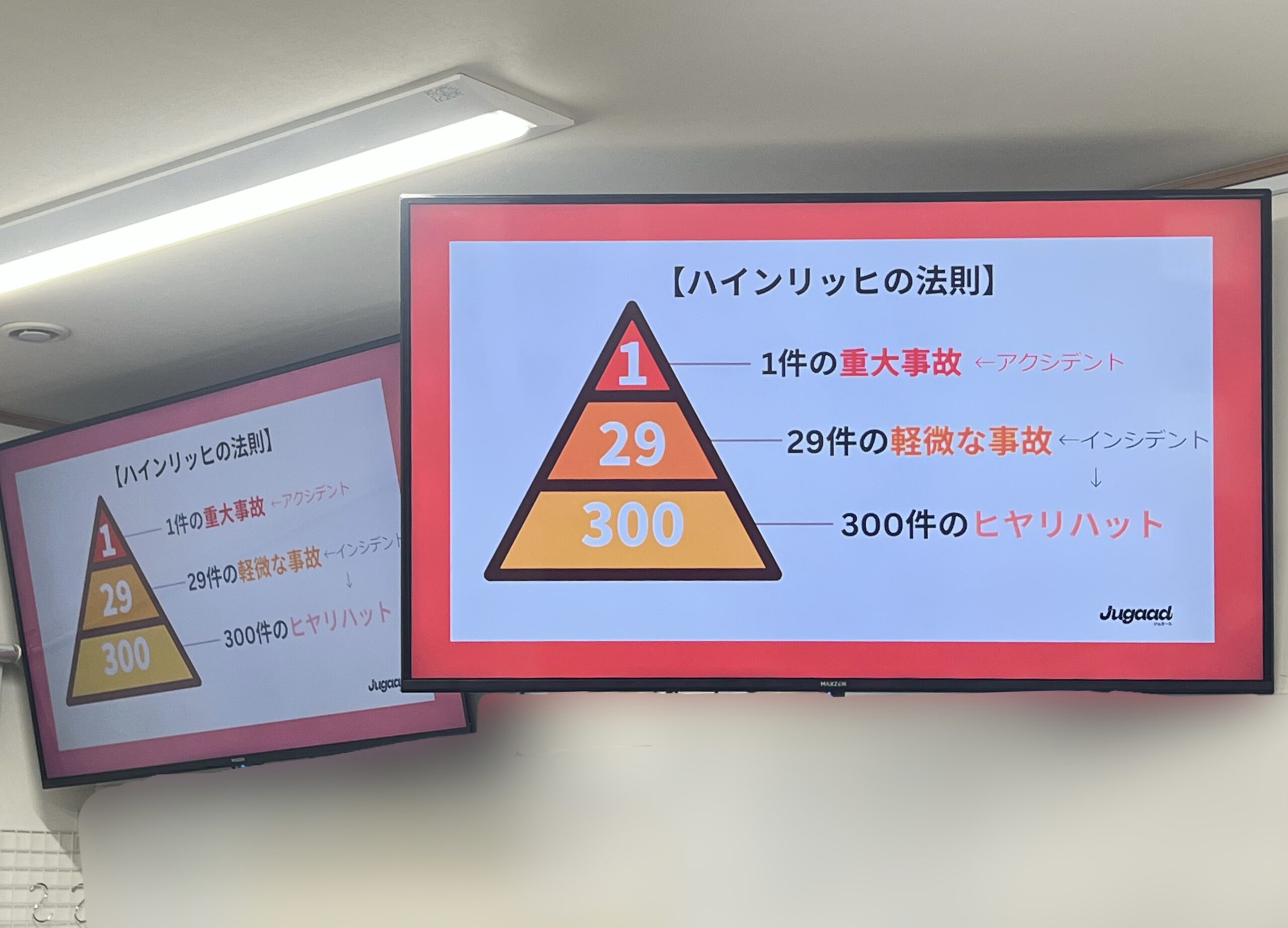

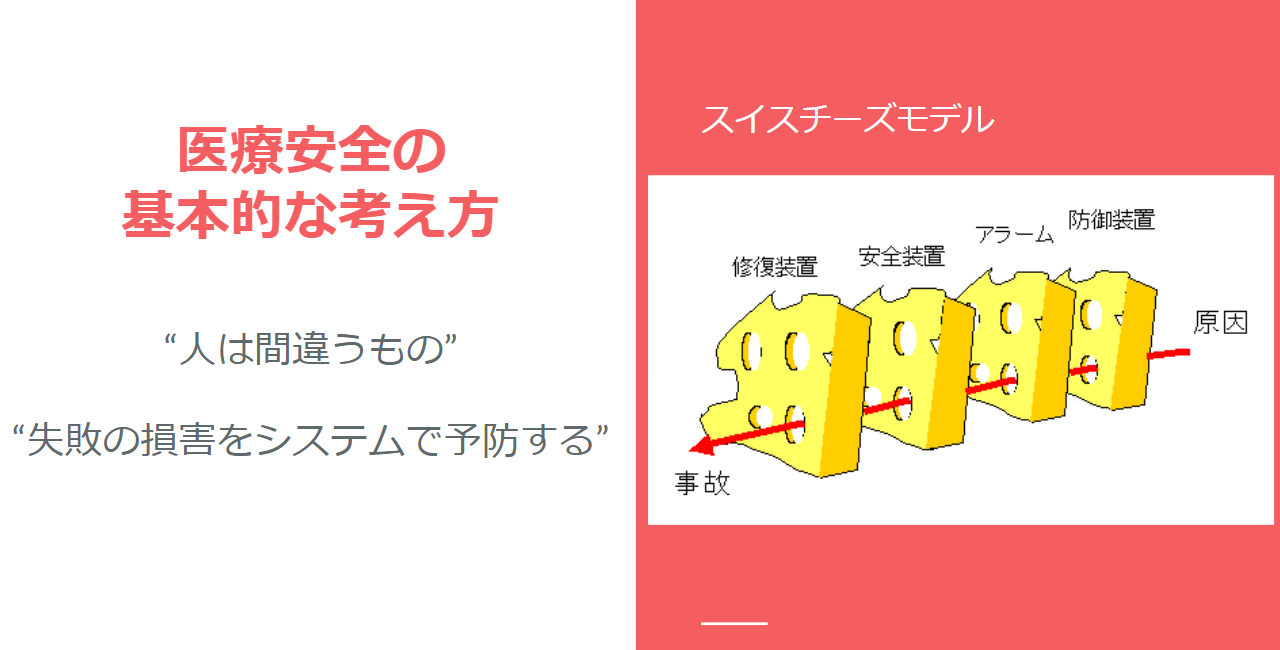

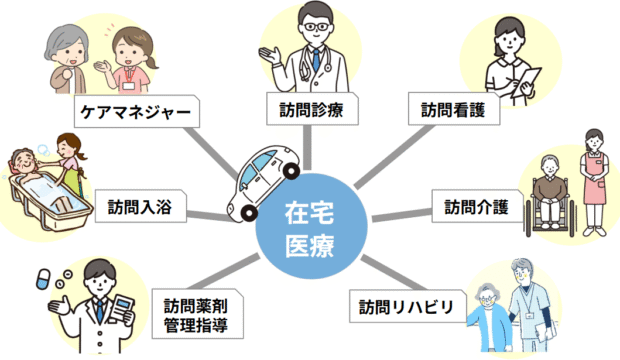

また、勉強会では医療安全の基本概念についても学びました。「スイスチーズモデル」や「ハインリッヒの法則」などをもとに、どのようにすれば医療ミスを防ぎ、安全な環境を作ることができるのかについて理解を深めました。特に、Googleの研究による「心理的安全性」の考え方を活用し、スタッフが安心して意見を伝えられる職場環境の重要性についても話し合いました。

チェック回数とエラー検出率の意外な関係

個人的に驚いたのは、「チェックの回数」ごとのエラー検出率について、検出率が最も高いのが「2回(ダブルチェック)」の時ということです。3回、4回とチェックの回数を重ねるごとに正確性が増すのかと思っていたのですが、3回以降はどんどん検出率が下がるのだとか。「自分が見なくても他の2人がきっと見つけてくれる」ということで注意力が散漫になるからでしょうか。

この話を聞いて、日々の業務でもやみくもに回数を増やすのではなく、適切な方法で確認作業を行うことが肝要なのだと実感しました。安全管理の基本に立ち返り、効率的で効果的な対策を取り入れたいと思います。

今後の取り組み

今回の勉強会を通じて、スタッフ一人ひとりが日々の業務の中でどのようにコミュニケーションを改善できるかを考えるきっかけになりました。今後も、より良い医療環境を提供するために、こうした勉強会を定期的に開催していく予定です。スタッフ同士の協力と積極的な学びを大切にしながら、これからも患者さんにとって安心・安全な医療を提供できるよう努めてまいります!

コメント